京都女子大学杉本家KOMEGLAキャンパスは、令和2年(2020)11月4日開所式が行われました。同大学(学長 竹安栄子氏)の創基100周年と杉本家住宅の主屋が150 周年であることを記念して具現化したものです。

同大学との縁は当財団前理事長杉本秀太郎がフランス文学者であり、京都女子大学文学部で昭和37~63年((1962~1988)迄の26年間、フランス語の教鞭を執ったことにありました。

また、浄土真宗本願寺派の信仰を一にしていることもあり、平成27年(2015)から京都女子大学主催の京町家特別連携講座が杉本家住宅を会場として開催されています。同キャンパス開所を契機に令和3年(2021)に事業連携協定を締結し、京都の商家の歴史を刻んだ場所を現場に、街中フィールドワークの拠点やゼミ、成果発表の展示など、新しい時代を担う同大学生の学びの場として、また、同窓生の趣味・作品の発表や集いの場として活用されています。

「杉本家 KOMEGLA キャンパス」開所式 2020年(令和2年)11月4日

開所記念催事 「出井豊二作品展」2020年(令和2年)11月1日(日)~29日(日)土曜・日曜・祝日

同大学生活デザイン研究所副所長・名誉教授出井豊二氏の京町家をはり絵で表現

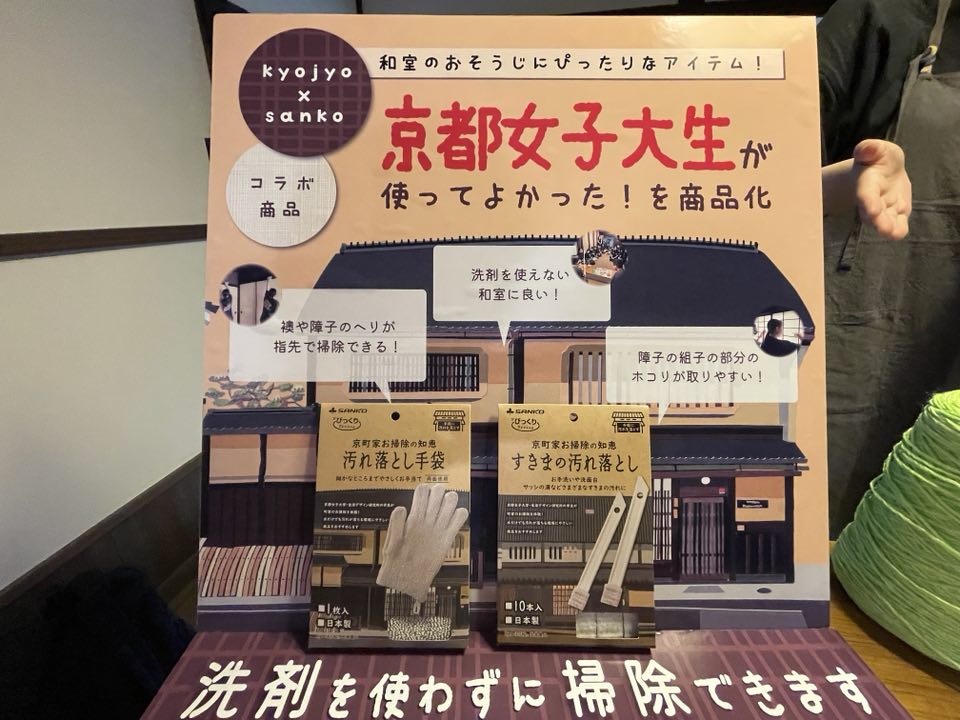

京都女子大学×TOPPAN×(株)サンコーによる共同プロジェクト

2024年(令和6年)

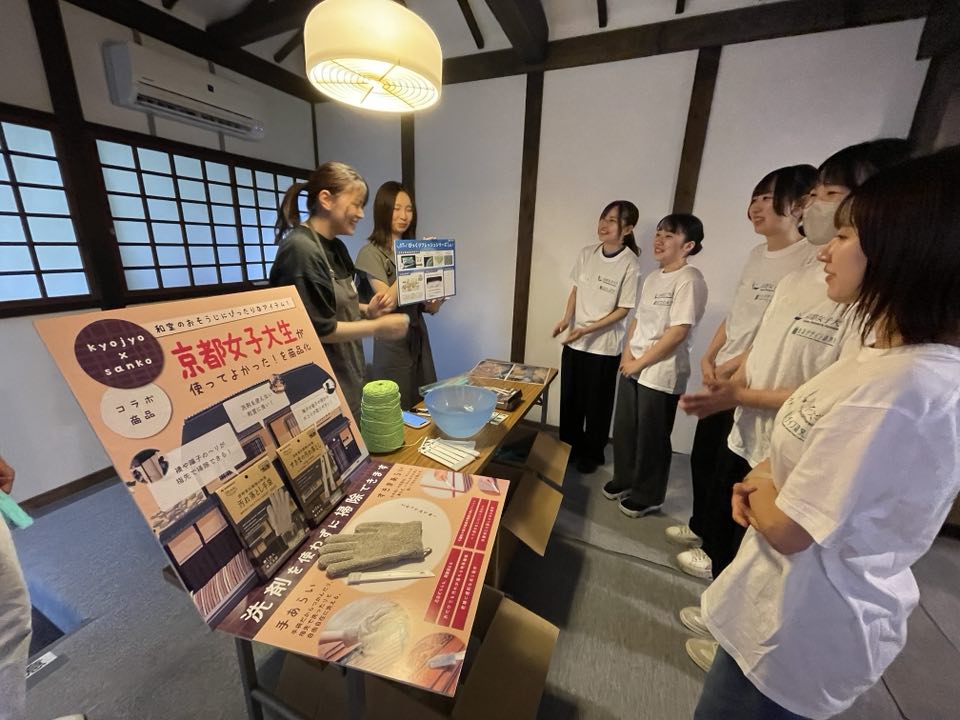

株式会社サンコーの掃除用品の商品開発事業と連携。令和5年発売の“すきまの汚れ落とし”、“汚れおとし手袋”並びに新規商品開発の試験商材を使用しての学生9名による大掃除、6月29日。

2023年(令和5年)

株式会社サンコーの掃除用品の商品開発事業と連携。恒例となっている学生による当住宅の大掃除を商品開発の試験現場として制作された『京町家お掃除の知恵』シリーズ2商品が発売された。

2022年(令和4年)

株式会社サンコーの掃除用品の商品開発事業と連携。恒例となっている学生による当住宅の大掃除を商品開発の試験現場として6月18日、学生28名による大掃除。11月14日、学生8名による大掃除。

KOMEGLAキャンパス活用の記録

2024年(令和6年)12月15日(日)

桂まに子(京都女子大学図書館司書課程 講師)指導のもと図書館総合演習として課程履修学生5名による『KOMEGLA BOOK CLUB』の開催。各時間帯に小学生と保護者10数名が参加、賑わいのある活動が持たれた。

絵本の読み聞かせ 午後1時・2時・3時 / クイズ大会 午後1時30分・2時30分・3時30分

2024年(令和6年)11月30日

京都女子学園同窓会「藤陵会」会員限定参加の小川流煎茶会の開催

2024年(令和6年)3月

同窓会「藤陵会」役員の訪問

2022年(令和4年)

京都伝統産業未来構築 かけ橋グループ(代表 当財団)が、京都市伝統産業未来構築事業補助金に採択され、同大学生活デザイン研究所の協力、KOMEGLAキャンパスでのワークショップが実施された。

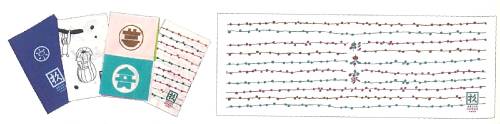

杉本家住宅大屋根葺き替え工事費用をクラウドファンディングで募金。そのリターン品として、副所長出井豊二によるオリジナルデザインの手拭いを制作。

2020年(令和2年)

旧米蔵・炭小屋が“京都女子大学 杉本家 KOMEGAキャンパス”として開所される。

開設記念展“出井豊二作品展”開催(11月1日~29日)。

2020年(令和2年)12月11日(金)~12月20日(日)

京都女子学園関連催事 京都女子学園創立100周年企画展 「京都女子高等学校の体育祭応援合戦の歴史」一般公開(予約制)

<町家に適した掃除道具>の開発における実証のためのKOMEGLAキャンパスならびに杉本家住宅主屋の大掃除(右)

2019年(平成31年)

京都女子大学デザイン研究所との連携。同研究所にオリジナル・グッズの提案委託を行い、同学生による新規の商品デザイン・制作グッズを販売。

来客数の多い祇園祭時の販売品としてオリジナル手拭いの素材のグレードアップ、色変え品の制作。

学生による、祇園祭前の大掃除

祇園祭を前に、当住宅では毎年6月に大掃除、建具替えを行う。今年は5月に、恒例の連携授業として、学生21名による大掃除を実施。

2017年(平成29年)

京都女子大学生活デザイン研究所との連携。同研究所にオリジナル・グッズの提案委託を行い、同学生による新規の商品デザイン・制作グッズを販売。来客数の多い祇園祭時の販売品としてオリジナル手拭いの 制作。

祇園祭を前に、当住宅では毎年6月に大掃除、建具替えを行う。毎年、恒例の連携授業として、学生による大掃除の実施。

2013年(平成25年)

京都女子大学生活デザイン研究所との連携。同研究所にオリジナル・グッズの提案委託を行い、同学生による商品デザイン・制作されたグッズの販売を開始。以降、新規デザイン商品の開発継続。

2008年(平成20年)

京都女子大学との事業連携を開始。同大学主催の 公開講座(年3~4回)の実施。以降、開催を継続。